神流川発電所とは

神流川(カンナガワ)発電所は、群馬県上野村にある 揚水式発電所です。

上野村は 群馬県南西部に位置し、県民でも なかなか足を運ぶことの少ない 山深い地域です。

その静かな山あいに、東京電力が誇る 日本最大規模の揚水発電所があります。

しかも、その発電所は地上ではなく、

地下500メートルの 巨大な空間に造られています。

こう聞いただけでも、どんな施設なのか 興味が湧いてきます。

以前から見学できることは知っていましたが、

週に2回ほどの平日開催で、人数がそろわないと 実施されないという条件があり、なかなか機会がありませんでした。

ところが 最近気づいたのですが、

インターネットで見学の申し込みが 可能になり、

空き状況まで確認できるようになっていました。

「今はいつでも行ける身だし、これはチャンスだ」と思い、

早速申し込み、見学に行ってきました。

揚水発電とは

揚水発電所は、

高い位置(上部ダム)と低い位置(下部ダム)に二つのダムを造り、その間に発電所を設けます。

発電するときは、上部ダム から 下部ダム へ 水を流し、その途中で タービンを回して 発電する仕組みです。

発電後、下部ダムにたまった水を 再びポンプで 上部ダムに戻します。

つまり、「上から 下へ 水を落として発電し、また上に くみ上げる」という サイクルを繰り返すのです。

水をくみ上げる時は、発電機を逆に回します。

つまり 発電機は モーターも兼ねているのです。

ただし、水をくみ上げる(揚水)には 当然 電力を使います。

発電もするが、電力も消費する 発電所となります。

そして、発電量よりも 消費電力の方が 多いのです。

つまり、発電するほど 消費電力の方が 増えるという、

一見すると「損をしている」ように見える 不思議な 発電方式です。

なぜなのか?

その理由は、昼と 夜の 電力需要の違いにあります。

夜は電力消費が少なく、昼は増えます。

夜間の余った電力を使って水を上に上げ、昼間のピーク時に 発電して電力を補うのです。

つまり、余った電力を 有効活用するための 仕組みなのです。

原発も 火力発電も 水を沸騰させ 蒸気を発生させ、それでタービンを回し 発電機を回します。

特に原子力発電は 出力をこまめに上下させる運転が難しいため、夜間も 一定の発電を続ける必要があります。

なので 夜間に余った電力を どう使うかが課題でした。

そこで登場したのが、この揚水式発電です。

夜の余剰電力を“水の位置エネルギー”として蓄え、

昼間の需要に応じて発電する――

まさに原発と並行して動く 調整役のような存在です。

揚水発電は「巨大な蓄電池」とも言えます。

現在は 原子力発電が 停止しているところが多いため、

太陽光発電の余った電力を使用して 発電を行うなど、当初とは 違った運用をしているようです。

発電所見学

いよいよ見学当日。

集合場所は「川の駅・上野」にある上野村産業情報センター総合案内所です。

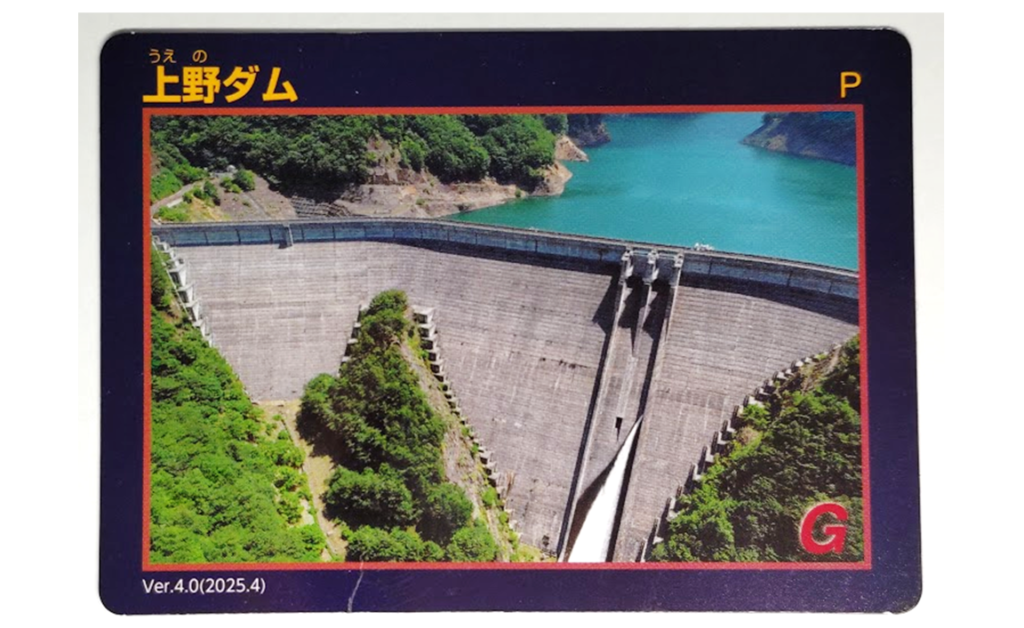

12時30分に受付を済ませると、上野ダムの「ダムカード」をいただきました。

ここから発電所まではバス移動。

往路30分、見学1時間、復路30分――合計2時間の行程です。

しかも、これが無料なのです。

上野村、なかなか太っ腹です。

総合案内所前に止まっていた 上野村のバスに乗り込み、出欠確認を終えて 12時50分に出発。

参加者は、ほぼ高齢者。

バス内で、発電所の紹介ビデオを見ながら、準備してあるヘルメットと 無線式イヤホンを装着しました。

山あいの道を進むこと約15分。

途中で上野ダムの横を通りますが、トンネルを抜けるため、外の景色はほとんど見えません。

やがて 東京電力の敷地に入る橋に到着しました。

普段は ゲートが閉ざされ、一般車両は通れません。

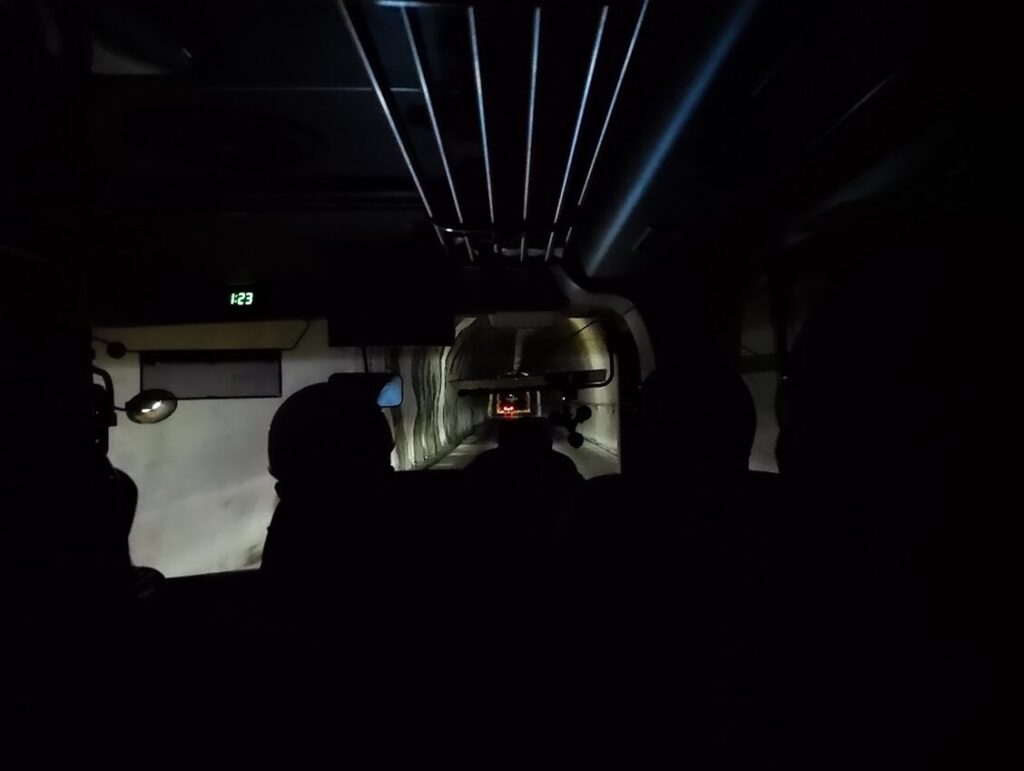

橋を渡り トンネルを一つ くぐると、やがて、前方に シャッターで閉ざされた トンネルが見えてきました。

係員がシャッターを開けると、

バスはゆっくりとそのトンネルの中へ。

東電のライトバンが先導して、地下500mを目指して、トンネル内を ゆっくり ゆっくり ひたすら下っていきます。

トンネル内は薄暗く、照明は車のライトのみ。

このトンネルを通って、かつては巨大な資材や発電設備をトレーラーで運び入れたそうです。

そのため、勾配はゆるやかで、途中には平らな踊り場のような区間もあります。

13時20分、ようやく地下空間の入口に到着しました。

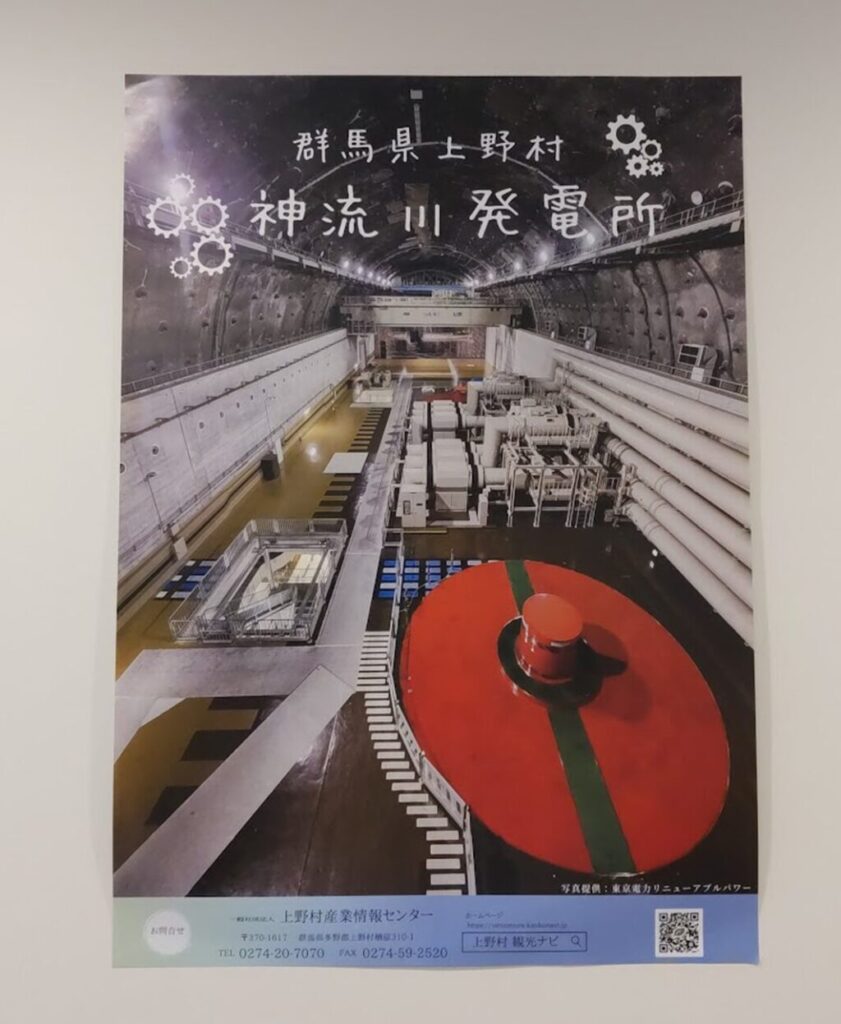

施設内は写真撮影禁止――のはずでしたが、

実際には「撮影OK」とのこと。

設備の一部に特許等の関係で撮影禁止だったそうです。

しかし念のため、SNS等での公開はしないでとの事。

私は 何枚か撮りましたが、ここでは発電所のポスターを 掲載しておきます。

現在は一部メンテナンス工事中で、見学できる範囲が 制限されていました。

残念ながら、発電設備の中心部までは 入れませんでしたが、

それでも そのスケールには 圧倒されます。

地下空間の大きさは、

幅33メートル、奥行220メートル、高さ55メートル。

あのシンデレラ城(高さ50メートル)がすっぽり入る大きさです。

空間は巨大なトンネルのような形状で、

上部から掘り進め、壁を補強しながら 少しずつ下へ掘っていったそうです。

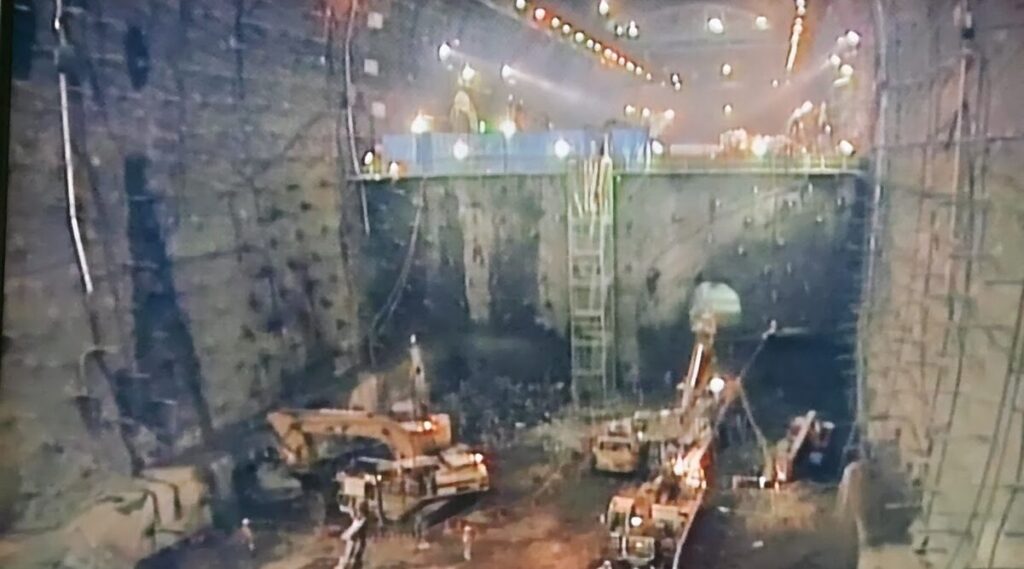

館内 ビデオ映像-1

工事中には、当時の 皇太子殿下(現・天皇陛下)も 見学に訪れたとのこと。

館内 ビデオ映像-2

来年の春からは、通常の見学が 再開される予定とのことです。

その際は ぜひもう一度訪れ、今度は“核心部”まで 見てみたいと思います。

この発電所は、自然と 人間の技術力 が 見事に融合した場所。

高齢者よりも 若い人 に ぜひ見てもらいたいと思える 場所でした。

「やればできる」と勇気づけられる 施設です。

上野村に思うこと

上野村の人口は、わずか約1,000人。

群馬県の中でも 特に人口の少ない村です。

高齢化が進み、過疎化の波が 押し寄せています。

「限界集落」と呼ばれても 不思議ではありません。

かつては 日航機の墜落事故 で その名が知られましたが、

観光地としては 目立った“目玉”は 少ない場所です。

しかし この地域には、上野ダム と 神流川発電所 という大きな施設があります。

私の推測ですが、これらの施設から得られる固定資産税によって、

村の財政は 比較的豊かだと思われます。

見学が無料だったのも 納得です。

上野村の “太っ腹ぶり” にも、そんな背景があるのかもしれません。

今後、電力需要は ますます増えていくでしょう。

その中で神流川発電所が 活躍し、上野村が この地ならではの力を発揮して 発展していくことを、

群馬県民の一人として 心から応援したいと思います。

自然と人、そして技術が共に生きる――

そんな上野村であってほしいと願っています。

遠そうで、わりと近かった上野村。

これからも 通いたいと思います。

最後に

この記事は、実際に 現地を訪れて 感じたことをもとに書いています。

発電所の技術的な説明も、できるだけ専門用語を避け、

「見学者の目線」でまとめてみました。

揚水式発電の将来がどうなるか、素人の私には わかりませんが、

山深い上野村の地下に、

これほどの施設が造られている――

その事実だけでも、どこか誇らしい気持ちになります。

上野村観光情報サイト

東京電力リニューアブルパワー(株)神流川発電所

https://uenomura-kankonavi.jp/spot/spot-297/