散策する場所を求めて

日々 散歩をしているが、健康管理の一環なので、歩くスピードも 自分なりに早めに 歩いている。

その日の気分で ルートは変えているが、それでも 飽きてくる。

「ダルマンダラ」の趣味の項に「散策」を 入れている。

散歩 とは違い、散策は 周りの景色や雰囲気を 楽しみながら 気ままに 歩くことと 考えている。

春と呼べる ほどの陽気に誘われ、趣味として「散策」をしたいがため 少し離れた場所にある公園まで 出かける事にした。

『大室公園』 は、前橋市の東に 位置する。

正式名称は『日本キャンバック大室公園』という。

日本キャンバックは 企業名で ネーミングライツ(公共施設への愛称命名権)により この名になった。

以前から 存在は知っていたが、訪れたことはない。

今まで、公園を巡る趣味は なかったから 足が向かなかった。

「散策コース」の候補になれば と思い、試しに 訪れてみることにした。

大室公園を散策する

実際に来てみて 驚いたのは、その広さだ。

東京ドーム 8~9個分くらい あるみたいだ。

広々とした 緩やかな丘陵の中、網の目のように 遊歩道が 整備されている。

遊歩道から外れ、枯れた芝生のなかを歩くと、草の青臭い匂いが 微かにする。

春の土手の 匂いだ。

中央には 五料沼という池も ある。

石のモニュメント が 並んでいる。

起伏があるので、歩きがいが ある。

散歩をする人、ジョギングをする人、親子連れなど、多くの人が 思い思いに 過ごしている。

赤城山も見える。

右側の斜面は、春には 花畑になるらしい。

どんな花に 埋め尽くされるのか、楽しみだ。

ヤドリギと出会う

池の端に植えられた 桜の木。その枝の あちこちに、まあるい 緑の「ヤドリギ」が まとわり付いて いる。

葉を落とした 冬の木に、一つ二つ 寄生しているのは よく見かけるが、

ここまで 沢山付いているのは、初めて見た。

手が届くところにも あった。

まじかで見るのは 初めてだ。

木に寄生する植物 として、あまり良い印象はなく、気持ち悪さも 感じていた。

こわごわと 手で触れてみた。

肉厚で 細長い葉が 満に茂っている。

冬の季節に この 鮮やかな緑は、不思議な 感じもする。

調べてみると、ヤドリギは 冬でも 緑を保ち、生命力も強く、寄主の木を 枯らさない。

という理由で、縁起物として 扱われているようだ。

ヨーロッパでは

「クリスマスに ヤドリギの下で キスをすると、そのカップルは 幸せになる」

と言われている らしい。

もっと早く 知りたかった。

我が家 の 庭の木に「一つぐらい 寄生していても 面白い かも」とすら 思えてきた。

どうすれば いいのだろうか?

さらに 歩くと、常緑樹かと 思わせるほど、ヤドリギの緑に 覆われている 木があった。

これも おそらく 桜の木 だろう。

縁起物といっても、ここまで寄生されると どうなんだろうか。

桜は どんな気持ちだろうか。やはり 迷惑なのでは ないだろうか。

ヤドリギは 寄生している樹木から、水分 と 養分を 吸い取ってはいるのだろうが、冬でも 緑で、光合成を 行っているのだろうから、成長するための養分は 自分で 作っているのだろう。

なので 宿主を 枯らさないのだろう。

桜が満開になった頃、また見に来よう。

縁起の良さを 感じられるだろうか。

大室古墳群

この公園には、『大室古墳群』がある。前方後円墳が 大小いくつかある。

これは 小ぶりの古墳だが、綺麗に整備されている。

埴輪の列

埴輪が 沢山並んでいる。

もちろん レプリカだろうが、何のため なのだろうか、作られた当時、実際このように 並んでいたのだろうか。

並んだ 円筒埴輪の間に 人型の埴輪もある。

なんだか 涙を流しているようにも 見える。

「何があったんだ? お前。」

「言ってみろ!」

前方後円墳

こちらは、ほったらかしで、古墳から 木が沢山生えている。

出来た当時は 生えていなかったのだろうが、夏は 森になって 古墳の姿は 望めない かもしれない。

馬の埴輪

馬の埴輪。隣に立っているのは 調教師だろうか。

本来は 上げている右手と 馬は 縄でつながれていた のかも 知れない。

埴輪二人

この二人、顔立ちが違うが モデルはいるのだろうか。

古墳時代の 人の顔立ちは、割と堀が深く、鼻が高いように 思える。

埴輪群

古墳の上に 埴輪が群れている。

形も 配列も、まったく 意味不明だ。

古墳を登る道

一番大きな 古墳へ 登る道がある。

寂しい雰囲気の道だ。

登ってみた。

古墳の上から見た公園

古墳の上からは、下が見渡せる。

昔も 墳墓の上から 周囲を見回していたのだろうか。

それとも 登ることは 禁止されてたのだろうか。

◆ ◆ ◆ ◆

古墳に関する知識が、私には 全くないのが 残念だ。

公園内には『大室はにわ館』があり、古墳群から出土した 埴輪などの 複製品や 資料が 展示されているようだが、この日は残念ながら 休館だった。

今回は気付かなかったが、石室もあり 見学できるそうだ。

次回は、もう少し 知識を 身に着けてから 来ようと思う。

群馬県立歴史博物館 にも 埴輪や 土器が 展示されているらしい。

国宝も あるみたいだ。

ただし現在、展示室の 設備改修のため 休館中。

4月から リニューアルオープン するらしい。

梅の花と香り

公園内には 梅林がある。

白梅、紅梅が 植わっている。

梅の下を歩くと、桜と違って いい匂いがする。

鼻の悪い私 でも 気づく匂いは、一般の人には 強すぎるのではないだろうか。

しばらく、花の下のベンチで 花と香を楽しんだ。

「散策コース」としての大室公園

大室公園は これからの季節、順番に 色々な花が 咲くそうだ。

落葉樹の 春の新緑。夏は木陰が 沢山できそうだ。

秋の紅葉と、落ち葉の 遊歩道。

等々、四季 折々の景観を みせてくれそうだ。

前橋市が 管理していて、入場は もちろん無料。

今回 歩いていて 尿漏れ感は、まったく無かったが、

トイレがあったので 利用した。

入口のプレートも 埴輪柄になっていた。

女子トイレ側は 近くで 確認しなかったが、赤色で 色違いのようだ。

特注だろうか。

ここに お金を使う 必要はないような 気がする。

案内図をみると トイレもあちこちに点在している

諸々考慮しても、大室公園は「散策コース」として 申し分ない環境だ。

古墳の国 群馬

群馬県は古墳が多い。

太古の昔から 人が住んでいたようだ。

国宝級の土器や埴輪が 沢山出土している。

私も中学生の頃、桑畑で土器の破片を拾い、友人はヤジリを見つけた。

姉に自慢したら、

姉は 中学生のころ、

授業で「今日は 土器を探します」といわれ、皆で 校庭の隅をほり、

「先生ありました」と壷形の土器を 掘り出したことがある。

と言っていた。

信じがたい話だが、姉の話は、話 半分以下で聞く位が ちょうどいい。

私の母校の 高校の庭にも 古墳があった。

「その古墳に登ると 必ず受験に失敗する」というジンクス を聞く前に、登ってしまった。

そして、その通りになった。

考えてみると、古墳とか土器が 割と身近な存在であったことに気付く。

群馬には 岩宿遺跡もある。

赤城の裾野は、旧石器時代から 人が暮らしていた土地なのは 間違いない。

私は 歴史は苦手だが、旧石器時代から おさらいしようか。

今後、

『岩宿遺跡博物館』

『群馬県立歴史博物館』

も訪れようと思う。

いい女・赤城山

この公園は 赤城山の南側に伸びる 裾野の下部にある。

当然、赤城山が望める。

古墳時代の人々も、この地から 赤城山を見ていただろう。

どんな思いで 見ていたのだろうか。

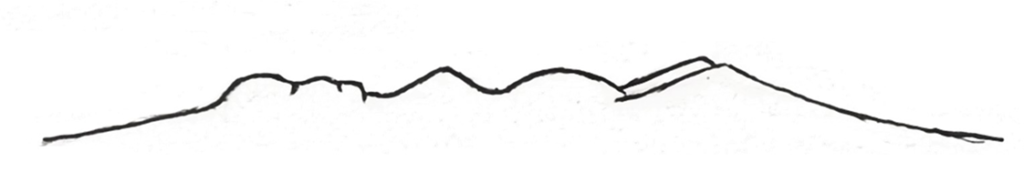

池からみた赤城山。

中学生のころ、校舎の屋上で先輩から、赤城山は「女が寝ている姿だ」と 説明を受けた事がある。

左から、頭、顔、おっぱい、おなか、足 の順になっているそうだ。

描いてみました。どうでしょうか。

女性が 仰向けに寝ている姿に 見えてきましたか。

お腹が大きいので 妊婦さんだろうか。

先日訪問した、赤城山の展望台は 足の付け根あたりだ。

登山をする方々のために、山の名前を記しておきます。

参考にして下さい。

頭・顔:鍋割山(なべわりやま)

胸 :荒山(あらやま)

お腹:地蔵岳(じぞうだけ)

右足:駒ケ岳(こまがたけ)

左足:黒檜山(くろびやま)

あなたは、どの山に登ってみたいですか?

赤城山は見る場所で、見え方が大きく変化する。

遠い 近いでも、胸の大きさが変わったりする。

古墳時代の人達は、ここから見た赤城山が 好みだったのかも知れない。

お腹の大きい赤城山を見て、子孫繁栄や 安産を 祈願していたのかも知れない。

あくまでも 個人的な見解です。

群馬に来たら、好みの赤城山の姿を見つけるのも「いいかも」です。

大室公園。

まだまだ 見ていない場所もあるが、色々楽しめそうだ。

「いい女・赤城山」に 会うためにも、

趣味の「散策」として、これからも 時々訪れようと思う。