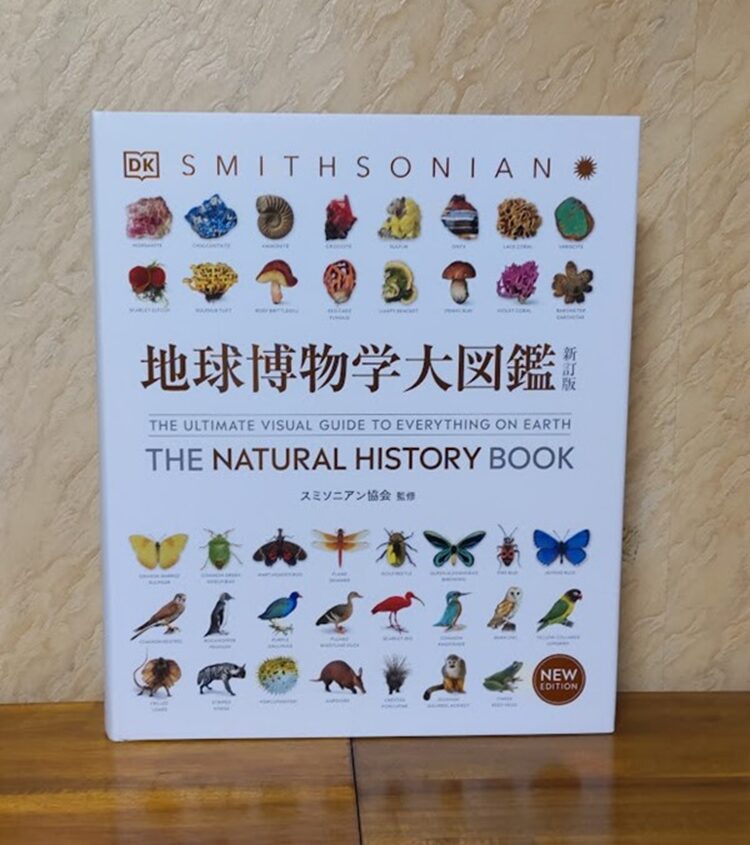

地球博物学大図鑑を買う

久しぶりに本屋へ行き、店内をぶらぶらしていたら、

『 地球博物学大図鑑 』なる書籍が 積まれていた。

厳重に梱包されていて、一番上に サンプルが置かれている。

開いてみると、

鉱物、岩石、微生物、植物、菌類、動物など 多岐にわたる 写真や イラストが掲載されている。

これらは 説明用の写真なので、単に美しく撮るのではなく、形や色が 分かりやすいように工夫されている。

それが独特の雰囲気を醸し出していた。

もちろん、この一冊で地球のすべてを網羅しているとは思えないが、

ページをめくるたびに興味が湧き、好奇心を刺激される。

それで、思わず買ってしまった。

税込みで11,000円。

今まで買った本の中で、一冊あたりの値段としては 最高値かもしれない。

本屋へ行ったのは、

本来、利根川で出会った ラジコン飛行機関係の 情報を収集するため、

関連書籍を 探しに行ったのだが、ぶらぶらしているうちに、当初の目的を忘れてしまった。

この計画性のない、お金の使い方を何とかせねばと反省している。

安いラジコン飛行機なら 買えてしまう値段だ。

100均で マクロレンズを買う

図鑑には 植物の写真も沢山掲載されている

図鑑に触発されたわけでもないが、散歩途中で目にする 花の写真を撮ってみようと思い立ち、

100円ショップで スマホ用の マクロ撮影用レンズを 購入した。

マクロレンズは、

スマホのレンズ部に 挟んで 固定するクリップ式のレンズで、

手軽に使える。

被写体に近づい(10㎜位)て 撮影できるため、細部まで拡大して写せる。

試しに、私が飲んでいる血圧の薬

( カンデサルタン と アムロジピン )を撮影してみた。

大きさは、径 7㎜ と 6㎜。小さな錠剤だ。

実物の文字を 裸眼で読める人は、自慢していいと思う。

どうだろうか。

マクロレンズを使わなければ、ここまで大きく写せない。

マクロ撮影へ 行く

さっそく 100均のマクロレンズを使って、道端の花を撮りに行った。

いざ 散歩道へ

いつもの土手の散歩道は、すっかり「菜の花の道」になっている。

マクロ撮影 に 挑戦

菜の花

暖かい黄色が 一面に広がり、圧倒される。

『 菜の花の蕾 』

かわいい蕾が、細かい部分までしっかり写り、普段は気づかない造形が見えて面白い。

シロタンポポ

白いタンポポです。あまり見かけない。

在来種で、西日本に多く分布し、関東地方では珍しいようだ。

『 シロタンポポの花 』

まさに、花火のようだ。

黄色いタンポポ

タンポポには 在来種 と 西洋タンポポ があるが、これは在来種(?)だと思う。

地面近くに群れて咲きます。

『 タンポポの花 』

豪華さに圧倒されます。

ノホロギク

地味な雑草です。

花は筒状で 先だけ黄色くなり、これから咲くのかなと思っていると、その後、綿毛状に広がります。

ノホロギクの綿毛

本当に地味な雑草だが、綿毛がふわりと広がり、優しい美しさがある。

春の七草、『ナズナ』と『ホトケノザ』の群生

昔の利根川は、こんな景色が あちこちに広がっていた。

『 ナズナの花 』

この小さな花が、下から順に種になる。

子供の頃、その種を、茎からちぎれない程度に、そおっと下に引っ張り、ぶら下げた状態にして、振って音を鳴らして 遊んだものだ。

そのため、「鳴る菜」がなまって「ナズナ」になったと思っていたが、違うらしい。

ナズナの語源は 諸説あるみたいだ。

諸説あるということは、良く分かっていない、ということだろうから、

私は、引き続き「鳴る菜」説で行こうと思う。

『 ホトケノザ 』

ホトケノザのマクロ写真。花が細長く、ピントが合いづらく、きれいに撮れない。

ナズナ と ホトケノザ は 春の七草なので、食べてみようかと思ったが、

この ホトケノザ は 春の七草の ホトケノザ とは別種らしい。

本来の ホトケノザ から、色々な いきさつがあって、名前を取ってしまったようだ。

食べると、まずいらしい。

オオイヌノフグリ

私のなかでは、春を代表する道端の雑草だ。

子供の頃、春、通学路に これが沢山咲いていると、なんだか嬉しくなった。

『 オオイヌノフグリ 』

可憐という言葉が似あう花だ

色もいい。

『オオイヌノフグリ』は漢字で書くと、『大犬の陰嚢』。

陰嚢とは睾丸のこと。

花が終わったあとの実の形が 犬の睾丸の形に似ているので、この名が付いたらしい。

「実の形」ではなく、この「可憐な花」に合う名前として、

何か 他にあったのじゃないか と思うが、植物学者の 観察力と発想力には驚く。

別名「星の瞳」とも 呼ばれるらしいが、

「フグリ」のインパクトが強すぎて、一般的ではない。

花と虫 の 関係

今回、撮影をしていると、

モンシロチョウ や ミツバチ が花から花へと 飛び回る姿を見かけた。

春の雑草には 黄色や 紫の花 が多いが、これは ミツバチ や モンシロチョウ が好む色だという。

昆虫は 人間には見えない紫外線を感知できる。

花の多くは中心部で紫外線を放っており、

ミツバチ や モンシロチョウ には蜜のある場所が 輝いて見えているのかもしれない。

花は色で虫を引き寄せ、蜜を提供して 受粉を手伝ってもらう。

よくできた関係だが、考えてみると実に不思議だ。

一方で、昆虫は 波長の長い 赤色を認識できないという。

それでも 世の中には 赤い花も多い。

なぜ赤いのか、何か理由が あるのだろう。

今度、赤い花を見つけたら、その秘密を調べてみよう。

さくら が 咲き始めた

桜も つぼみが膨らんで、いよいよ開花だ。

『 桜のつぼみ 』

『 さくらの花 』

かわいらしい雄しべが見える。

家の庭に 咲き始めた 花たち

我が家の庭にも、色々な花が咲き始めました。

『 ヒヤシンス 』

『 ヒイラギナンテン 』

『 プライムの花 』

『 プライムの花-2 』

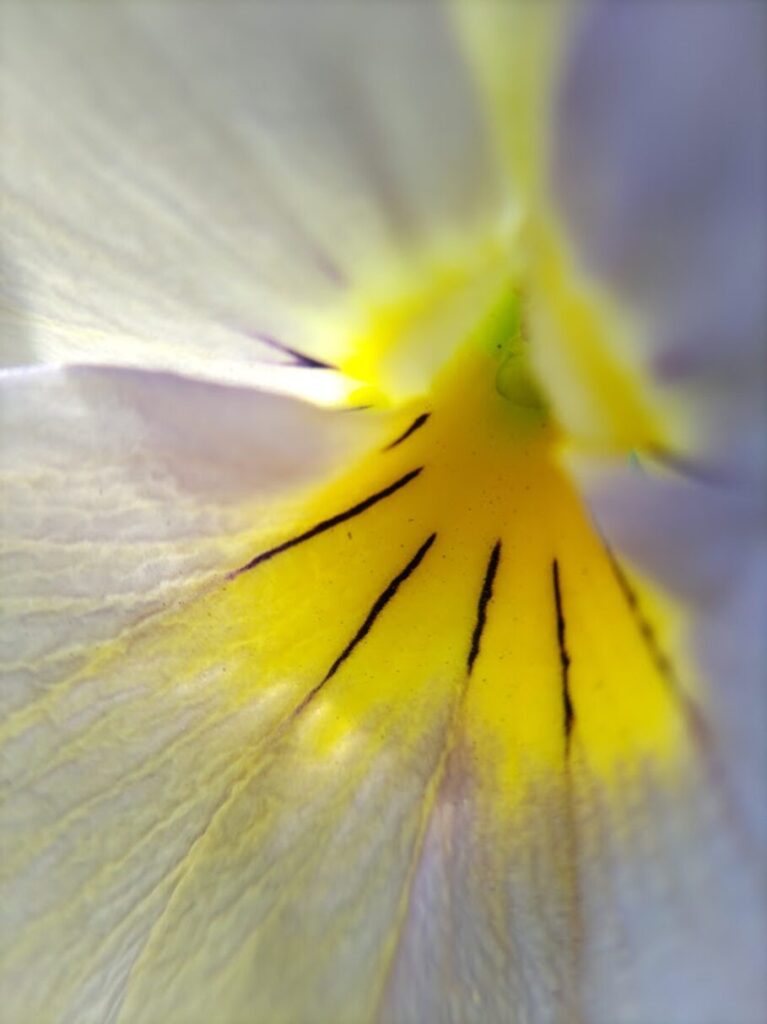

『 ビオラの花 』

『 スイセン 』

『 ユキヤナギの花 』

『 ベロニカオックスフォード 』

どうだろうか。

スマホと 100均のレンズで撮ったにしては、なかなかの出来栄えだ。

マクロ撮影では 風や 手ぶれが大敵。

少しでも揺れると ピンボケになってしまう。

これらの写真を見ていると、花たちは この多彩な色や形をどうやって造り出しているのか、不思議な気がする。

新緑 の 季節

我が家に木々も、新芽が膨らんできた。

『 庭ザクラ 』

この花が咲くと、近所の桜も咲き始める。

そして、この花がしぼむと、桜の花も終わる。

『 シャラの木の芽 』

これから落葉樹の葉が開き、地面から様々な新芽が勢いよく伸びてくる。

寂しかった 我が家の庭も、一気に緑で覆われる。

この瞬間を楽しむために、庭の手入れをしているようなものだ。

68歳 の 春

庭の木は、手入れが できなくなる歳までには 整理しようと思っているが、一気に撤去するのはためらわれる。

少しずつ低くして、手入れができるうちは、この新緑の季節を楽しもうと思う。

今月、誕生日を迎え、68歳になった。

まだまだ、大丈夫だろう。

これから 次々と花が咲く。

スマホと 100均マクロレンズを使って、我が家の 花図鑑でも作ってみようか。