前回、社会保障関係を調べた際に、少子・高齢化や人口減少が特に気になりました。

そこで、総務省統計局のデータを基に、2025年度の人口を推計し、

「人口ピラミッド」を作ってみました。

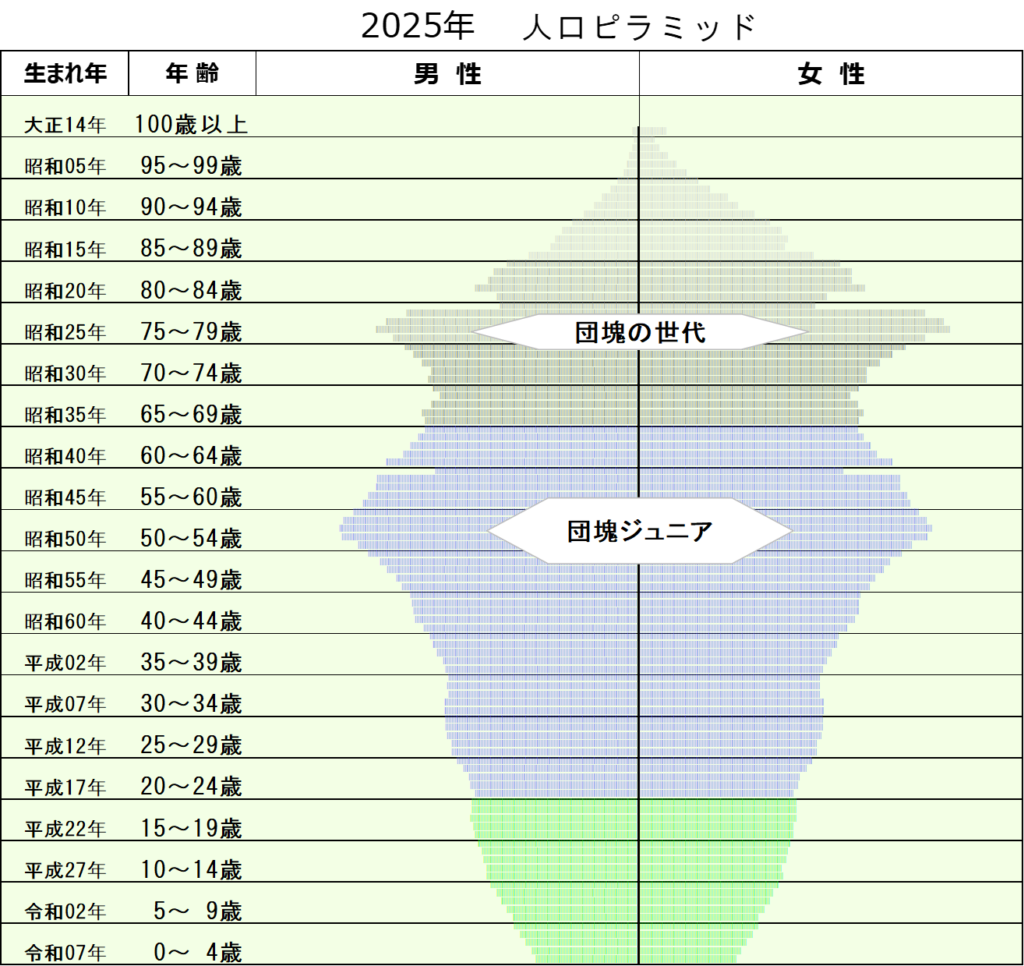

2025年 人口ピラミッド

もちろん、まだ公式の推計は公表されていません。

あくまで素人の試算ですが、

「当たらずとも遠からず」くらいの感覚でご覧ください。

総務省統計局

https://www.stat.go.jp/index.html

推計結果・統計表一覧

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200524&tstat=000000090001

使用データ:

男女別人口・総人口、日本人人口(2000年~2020年)の長期時系列データを基に作成

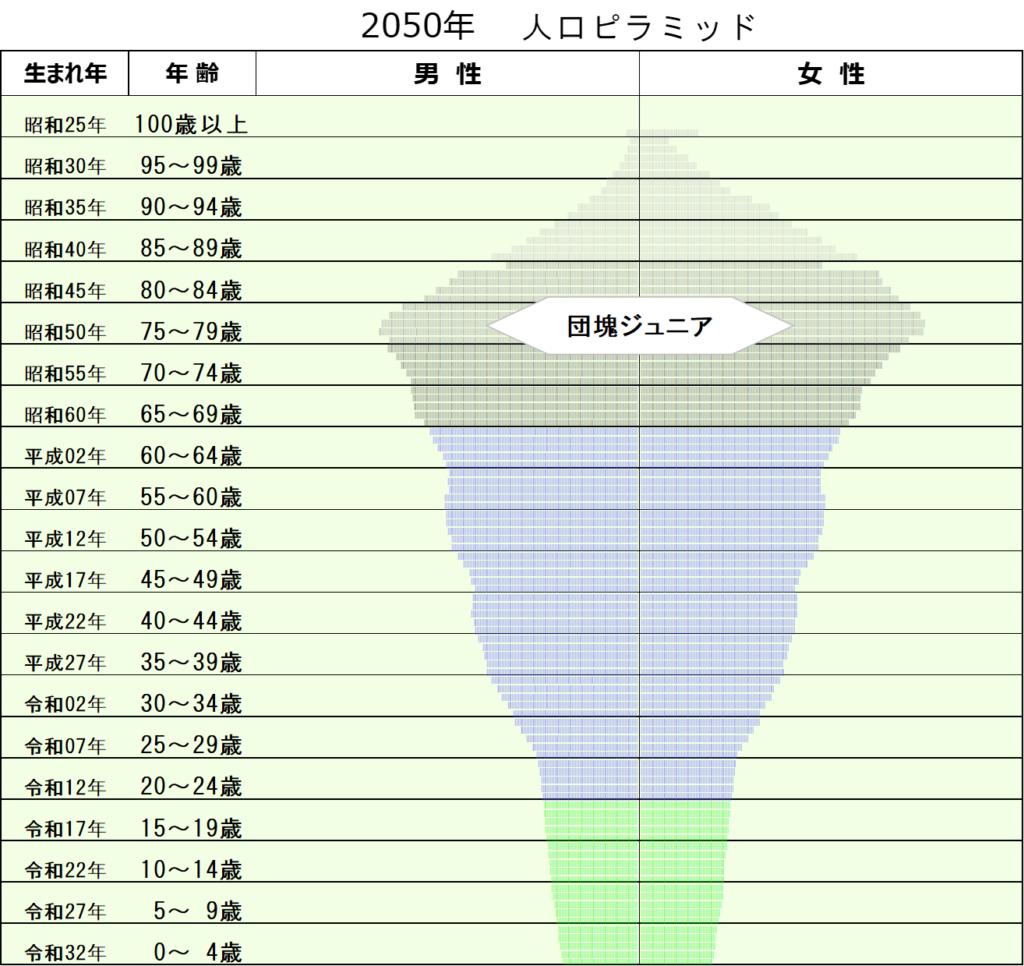

「人口ピラミッド」は、縦軸が年齢、横軸が人数を表します。

左側が男性、右側が女性です。

年齢が上がるほど人口が減っていくと、本来はきれいなピラミッド型になります。

現代は、最上部こそピラミッド形になりますが、その下が寸胴型という国が多いようです。

日本は、かなり複雑な形をしています。

団塊世代と団塊ジュニアという二つの山

日本の人口ピラミッドには、大きな人口の塊が二つ見られます。

70歳代後半にある「団塊の世代」

終戦後のベビーブームで生まれた人たちです。

50歳代前半を中心とした「団塊ジュニア」

団塊の世代の子どもたちで、第二の人口の山を形成しています。

私は 昭和32年生まれで、この二つの山に挟まれた 人口の少ない世代にあたります。

昭和41年生まれの人口が極端に少ないのは、「丙午(ひのえうま)」の年にあたるためです。

「この年に生まれた女性は男性を不幸にする」という迷信が当時広まり、

出産を避けた家庭が多かったといわれています。

世代構成と社会保障への影響

社会保障の視点から見ると、「団塊ジュニア」が「 団塊の世代」を支えている構図になっています。

しかし、この団塊ジュニア世代が、これから順番に高齢者となっていきます。

問題は、彼らを支える 次の世代の大きな人口のふくらみがないことです。

つまり、社会保障費の赤字が増大することが 避けられない状況にあるといえます。

少子化により、出生数も年々減少し、

日本の人口ピラミッドは かなり不安定になっているのがわかります。

来年は「丙午」にあたります。影響が出るのでしょうか。

気になります。

人口ピラミッドの色分けは

以下のように、年齢層で3つに分けました。

グレー:65歳以上の「高齢者世代」

高齢者は更に

濃グレー:65歳~74歳「前期高齢者」

グレー :75歳~84歳「後期高齢者」

薄グレー:85歳以上「老年者」

としています。

青:20~65歳が社会の中心で活躍している「現役世代」

緑:20歳未満は社会に出る前の準備期間として「教育訓練世代」としました。

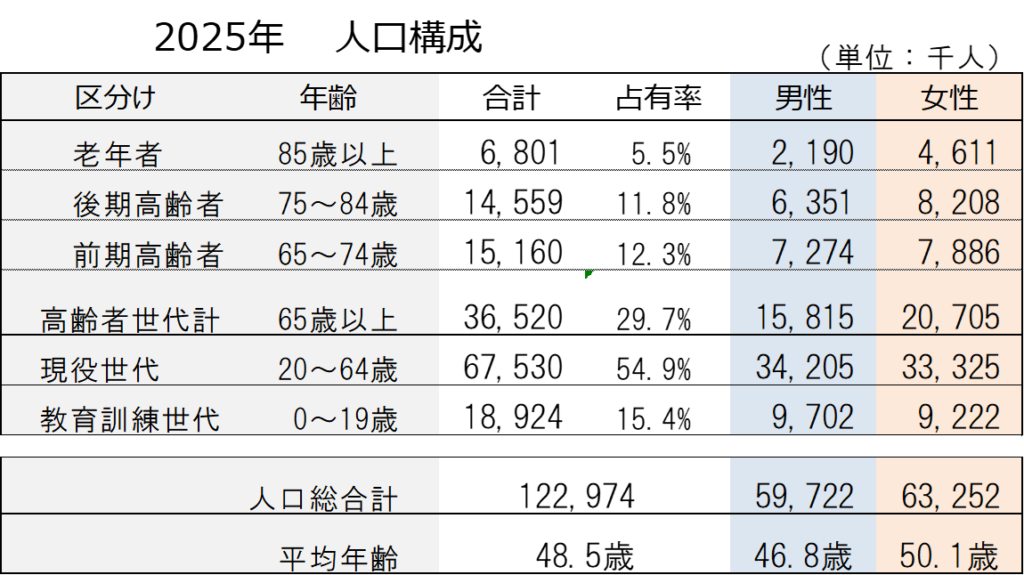

各世代の人口構成

現役世代は全体の約55%を占めており、

この世代が 高齢者と教育訓練世代を 経済的に支える構造になっています。

3つの世代の中で、教育訓練世代が一番少ないのが気になります。

平均年齢と男女差

平均年齢も計算してみました。

年齢ごとの人口に年齢を掛けて合計し、総人口で割った結果、2025年の平均年齢は以下の通りです。

全体:48.5歳

男性:46.8歳

女性:50.1歳

女性の方が 約3000人多く、平均年齢も高くなっています。

現役世代までは 男性が多く。

高齢者になると 女性が多くなります。

更に詳しく調べてみると、

年齢別に見ると、58歳までは男性の方が多く、59歳以降は女性が上回ります。

女性の平均寿命の長さが 人口構成にも はっきりと表れています。

昭和初期頃までは 総人口でも男性が多かったのですが、

平均寿命が延びるにつれて、女性の方が多い時代になっていったようです。

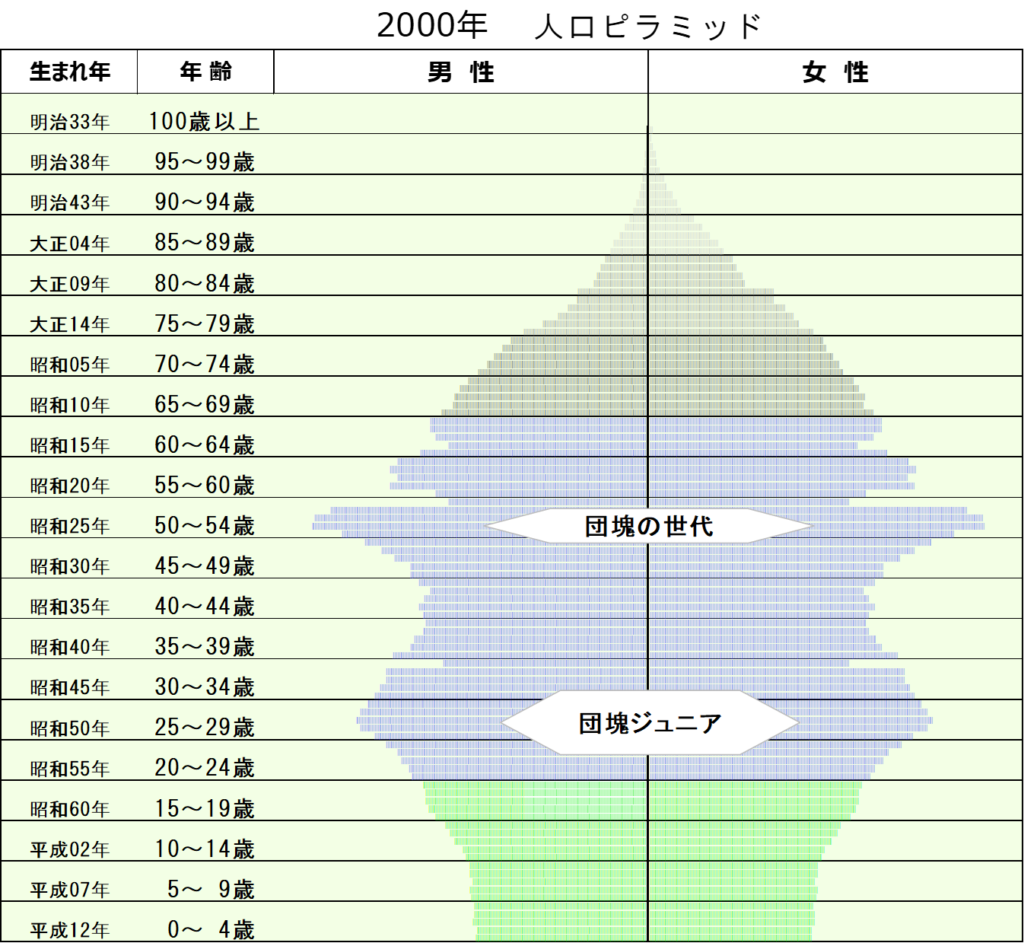

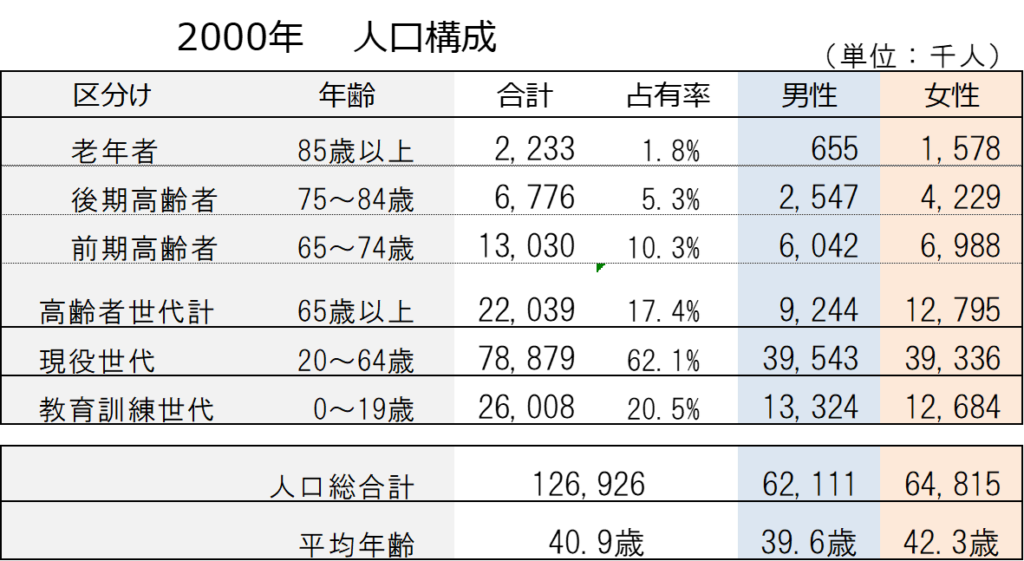

25年前、2000年人口ピラミッド

25年前の 2000年の人口ピラミッドを作成してみました。

2000年当時は、団塊の世代 も 団塊ジュニアも まだ現役世代。

私は 43歳の働き盛りでした。

ちょうど「2000年問題(Y2K)」で、元旦からパソコンや工場のNC機械、ロボットなどのチェックに追われたのを思い出します。

懐かしいながらも、あの頃は 日本全体が 少しピリピリしていた感じがします。

2000年の人口構成

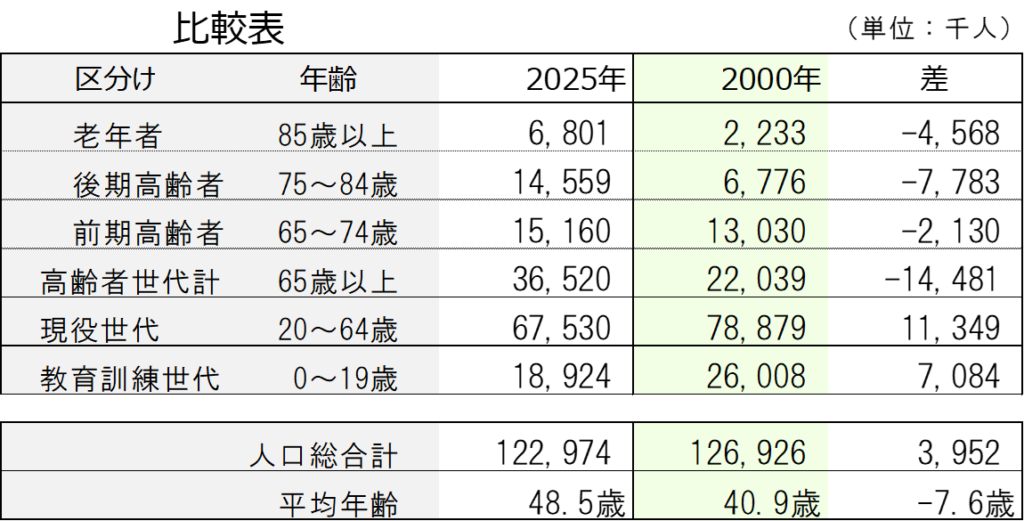

2025年との 比較表も作ってみました。

当時の総人口は 今より約400万人多く、

現役世代は 1100万人多く、教育訓練世代も 700万人多い状況でした。

反対に、高齢者は 約1400万人少ない。

平均年齢も 7.6歳若く、40.9歳。

現役世代の割合は 62%を占めていました。

数字だけ見れば、日本は今より若く、経済も絶好調で 前へ進んでも不思議ではないように見えます。

しかし現実は、10年前のバブル崩壊の後始末の真っ最中。

企業の業績は伸び悩み、倒産件数も増加。

上場企業や金融機関までもが 姿を消しました。

社会保障関係の差も調べました。

2000年の社会保障給付費は、現在より 62.3兆円少なく、

一方で収入は 27.2兆円少ないにとどまっていました。

今よりはまだ “余裕があった” 時代 といえるかもしれません。

税収は 27.1兆円少ないですが、

バブル最盛期の 1990年には 60兆円位あったことを考えると、

この急減ぶりで、いかにバブル崩壊の影響が大きかったかがわかります。

バブル経済とその崩壊

1980年代、アメリカの貿易赤字が増大します。

その要因の一つが、日本からの輸出の急増でした。

これを是正するため、1985年に「プラザ合意」が行われ、円高が進みます。

輸出が難しくなり、私が従事していた自動車産業も現地生産へと舵を切り、

部品の海外調達も進みました。

国は内需拡大策を取り、団塊世代や団塊ジュニアを中心に国内消費が膨らみ、仕事は忙しくなります。

――いわゆるバブル経済です。

しかし、バブルがはじけると、その消費も泡のように消えていきました。

団塊ジュニアと就職氷河期

輸出もできず、消費が冷え込む中、企業は市場シェアを守るために価格競争を激化させ、

「コスト削減」「原価低減」が合言葉の時代になります。

そして デフレ不況へ突入していきます。

団塊の世代は、リストラに怯え、

団塊ジュニアは就職難に苦しみました。

本来なら結婚し、子育てに入る時期ですが、収入は増えず将来も見えない。

期待された「第三次ベビーブーム」も起こらず、出生数は減少を続けました。

団塊ジュニアの人口は多かったはずですが、

バブル期以降、製造業は「3K職場」と呼ばれ、若い人が集まりません。

その結果、外国人労働者が増加していきます。

人口ピラミッドを見つめながら

改めて 人口ピラミッドを眺めると、

もし当時、田舎の中小製造業へ、団塊ジュニアが来てくれて、

一緒に仕事ができてたら、どんなに楽しかっただろうか――

そんな思いもよぎります。

この時期の「団塊の世代」と「団塊ジュニア」という労働力を、

社会全体で 生かしきれなかったことは、大失態であったと思います。

失われた30年を生きて

その後、バブルの後始末を終え、

「これから頑張るぞ!」とした矢先に リーマンショック。

「それでも頑張ろう!」 で、東日本大震災。

「それでも頑張るぞ!」 で、新型コロナ。ウクライナ紛争。

そしてトランプ関税。

まさに “試練の連続” です。

誰が悪いと責めても仕方ありません。

誰ならうまくできたのか、どうすれば良かったのか、私では答えは見つかりません。

「失われた30年」と呼ばれるこの時代。

その真っただ中を現役として働いてきた身としては、

もう少し良い形で 次の世代へ引き継ぎたかったという思いがあります。

申し訳ないと思う一方、

「自分たちは精一杯頑張ったんだぞ!」と胸を張って 言いたい気持ちもあります。

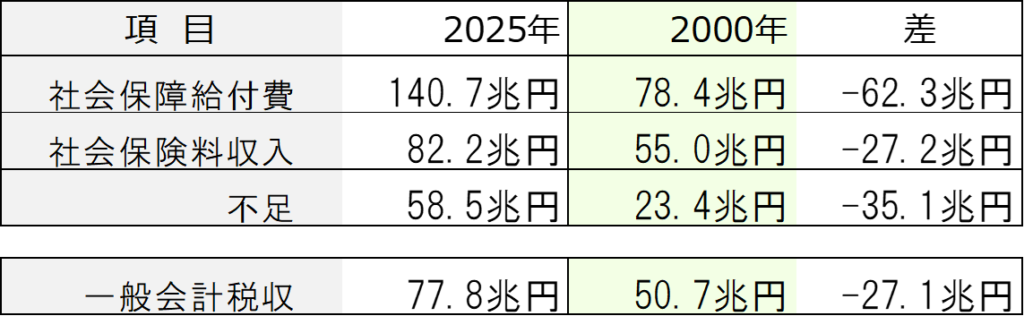

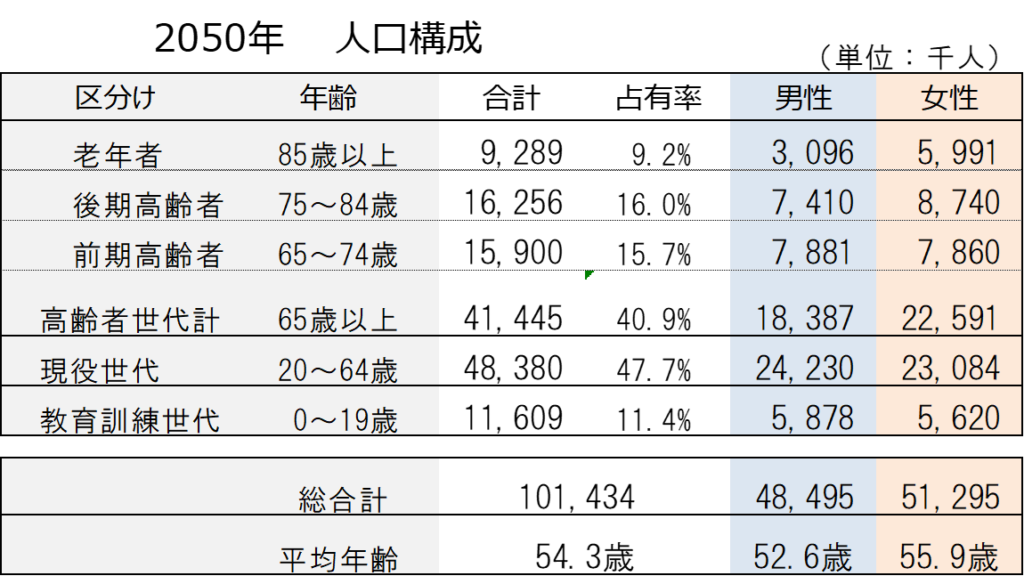

25年後、2050年の人口ピラミッド

2050年の人口を推計し、人口ピラミッドを作成してみました。

ソフトクリームのような形をしています。

総人口は約1億人。

国の推計では 9000万人を切っています。

私は出生数の減少をやや緩やかにしています。

そのため、国の推計より多くなりました。

私の、希望的観測を含んだ人口ピラミッド です。

それでもなお、全体の印象はかなり不安定です。

現役世代の割合は50%を下回り、

高齢者は40%を超えます。

平均年齢はおよそ54歳。

現役世代ひとりが、高齢者と教育訓練世代をあわせて一人以上支える計算になります。

社会保障や税収はどうなるのでしょうか。

果たして制度は維持できているでしょうか。

私はそのとき、生きていれば93歳。

長生きしたいというよりも、

「日本がどうなっていくのか」を見届けたいという 好奇心があります。

はたして日本はどうなるのか。

皆さんはどう思いますか。

どんな未来を望みますか。

そのために何をしたらよいと思いますか。

私は、現役世代や 若い世代が不安定な日本を立て直し、

平和で豊かな国を築いていく姿を、

いつまでも見続けていたいと思っています。

最後に

今回、現在・過去・未来の人口ピラミッドを作成し、

それぞれの時代に思いをはせました。

あらためて、時代は変わり、人も世代も移り変わっていくのだと実感します。

これからも、さまざまな変化が起こるでしょう。

それでも、みんなが安心して暮らせる国――

それが日本であってほしいと思います。

< 関連記事 >