高崎市の「群馬の森」公園にある「群馬県立歴史博物館」へ行ってきた。

わりと、近い場所にありながら、これまで一度も訪れたことがなかった。

妻は高崎出身なので、何度かいったことがあるようだ。

なので、今回は私ひとりでの訪問である。

群馬の森に到着

お昼頃、群馬の森に到着。

群馬の森の入り口から歩みを進めると、博物館が見えてくる。

駐車場から博物館までは、暑さと運動不足のせいもあり、結構歩きごたえがある。

建物はおしゃれで 堂々としていて、公園の緑によく映えている。

2014年から2016年にかけてリニューアル工事が行われ、2017年にグランドオープンしたとのこと。

なるほど新しい雰囲気がする。

ちょうど企画展示「伊勢神宮と群馬」も開催されていた。

入館

入館料は常設展示のみなら300円。

企画展込みで1,000円だが、群馬県発行の「シニアパスポート」があれば800円になる。

最近見た映画もそうだが、シニアに優しい割引制度には 本当に感謝だ。

シニアが家に閉じこもらないようにするためらしいが、

料金よりも、この夏の猛暑のほうが よほど手ごわい。

館内は8つの展示室に分かれていて、最初に待ち構えるのが「国宝展示室」である。

国宝展示室 と 綿貫観音山古墳

この国宝展示室には、近くの「綿貫観音山古墳」から出土した 埴輪や装飾品が並んでいる。

すべてが国宝。

まさにこの博物館の目玉だ。

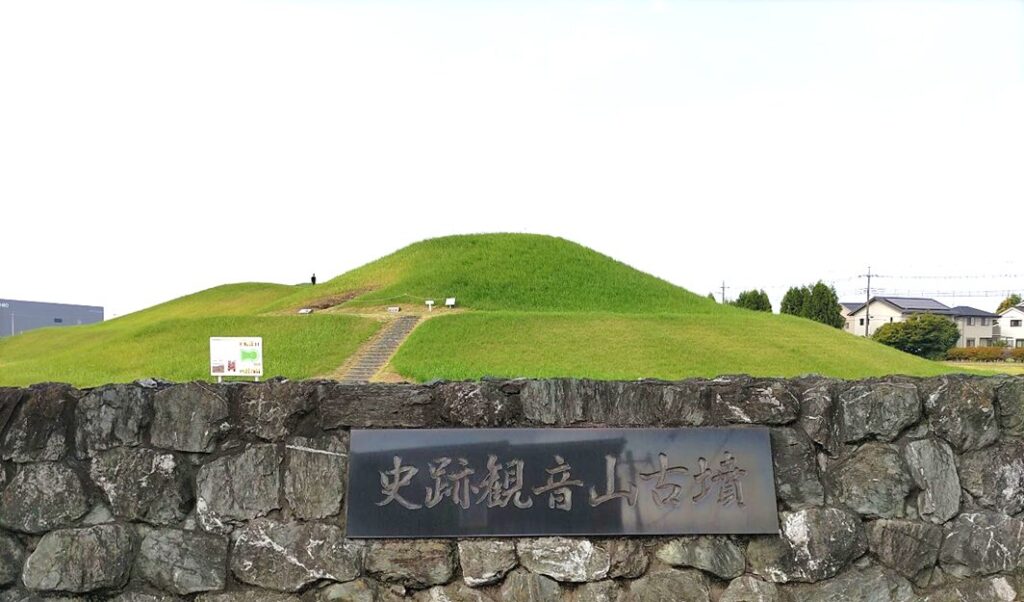

綿貫観音山古墳は、博物館の少し北、国道354号沿いの 住宅地にある。

6世紀後半に造られた前方後円墳で、被葬者は不明らしい。

石室は広く、天井の一部が崩れていたため盗掘に遭わず、副葬品が奇跡的に残されていた。

2020年に 出土品は まとめて国宝に指定されたとのこと。

「つい最近のことではないか」と驚いてしまった。

この古墳には、帰り道に寄ったのだが、撮影中に スマホがヒートアップしてしまい、いくらも撮影できなかった。

国宝展示室の見学

展示室は薄暗い。

撮影はフラッシュ禁止・動画禁止、一部に撮影不可の札がある以外は自由とのこと。

「どうぞたくさん撮ってください」と係員の女性に言われたが、

薄暗いため、フラッシュが使用できないと うまく写らないだろうなと思い、あまり撮らなかった。

あとで見たら、意外とよく写っていた。

最近のスマホのカメラの性能には驚く。

もっと撮ればよかったと後悔した。

馬型埴輪

馬型の埴輪。足が長すぎるように思える。

地面に少し埋めて 立てていたのだろうか。質問しそびれてしまった。

円筒埴輪

円筒埴輪は 古墳の上に並べられていたらしい。

不規則に穴が空いているので、係の女性に「この穴は何ですか」と聞いてみた。

すると「先生を呼びます」と電話をかけはじめた。

少し焦ってしまったが、しばらくして先生が登場。

先生は「これはデザインです」と説明してくれた。

意外な答えだった。

思わず「デザインですか?・・・なんだかセンスがないですね」と言ってしまったら、

先生は無言だった。

さらに「この頃には文字はなかったのですか。もし私なら『自分が作った』と何かしら刻んだと思う」と尋ねると、

「文字は 一部の高貴な人だけが使っていました。」

「一般には普及していません。」

「所有を示す表記はありません。」

「ただ埴輪はグループで作られていたので、ノルマを管理するために、船のマークなどを刻んだものはあります」

と教えてくれた。

製造業に携わっていた身としては、

「ノルマ」という言葉に妙に身が引き締まったが、本当だろうかという疑問も残った。

6世紀末には聖徳太子が活躍し、憲法をつくって文字に残した時代だ。

しかし文字は大陸から伝来したもので、日本に固有の文字は存在しなかったようだ。

改めて、文字の発明は人類にとって大きなハードルだったのだと実感した。

金銅制環状鏡板付轡

馬具の一部で、1400年も前のものとは 思えない輝きを放っている。

色のくすんだ部分は、馬が咥えていたところだろうか。

金属をリング状にしたものを連ねた精巧な造りを前に、どのような加工技術で作られたのかと、興味が沸く。

金属加工の知識は多少あるが、当時の加工技術の高さに ただ関心するばかりだ。

古代人も現代人と同じホモサピエンスだ。

決して現代人より知能が劣っていたわけではないことを 改めて思い知らされる。

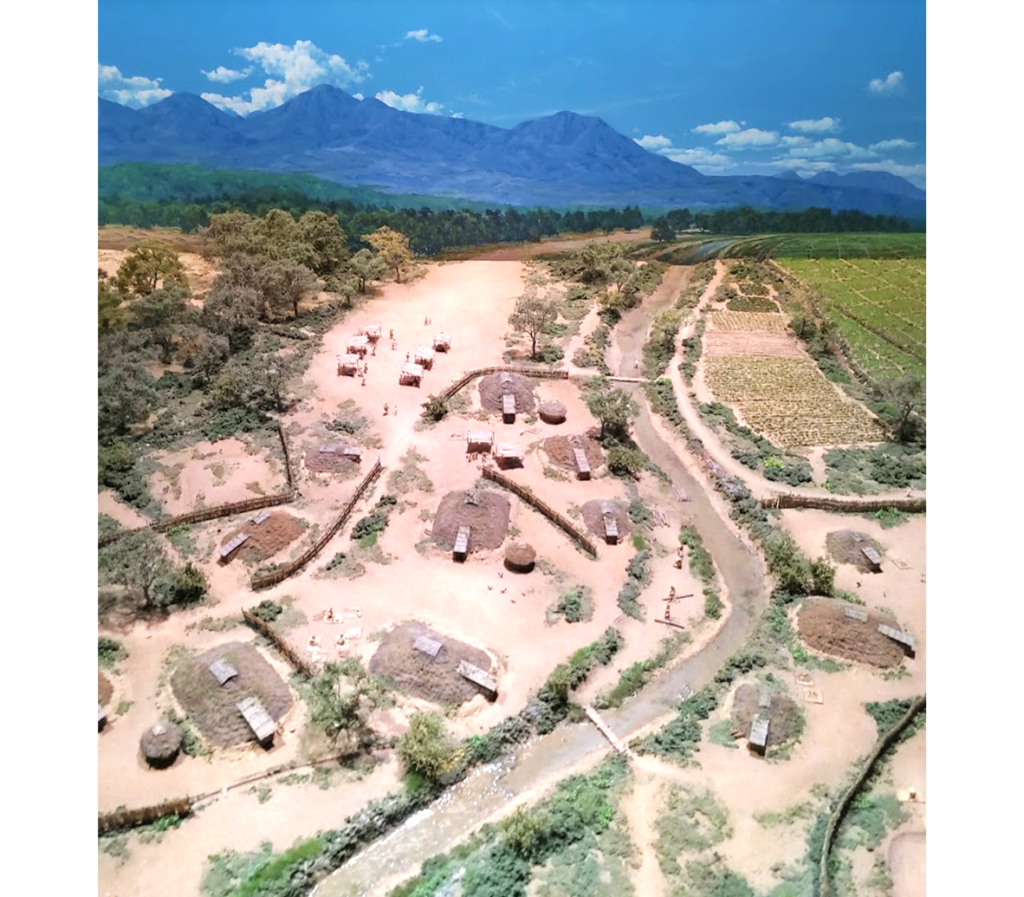

群馬に古墳が多い理由

尋ねてみると「利根川やその支流がもたらす肥沃な大地と豊かな自然があったから」とのこと。

馬の飼育も盛んで、農耕や荷役に利用され、地域の豊かさにつながったという。

なるほど「群馬」の名は伊達ではなかった。

私の周囲に競馬ファンが多いのも、もしかしたら古代からのDNAが呼び覚まされているのかもしれない。

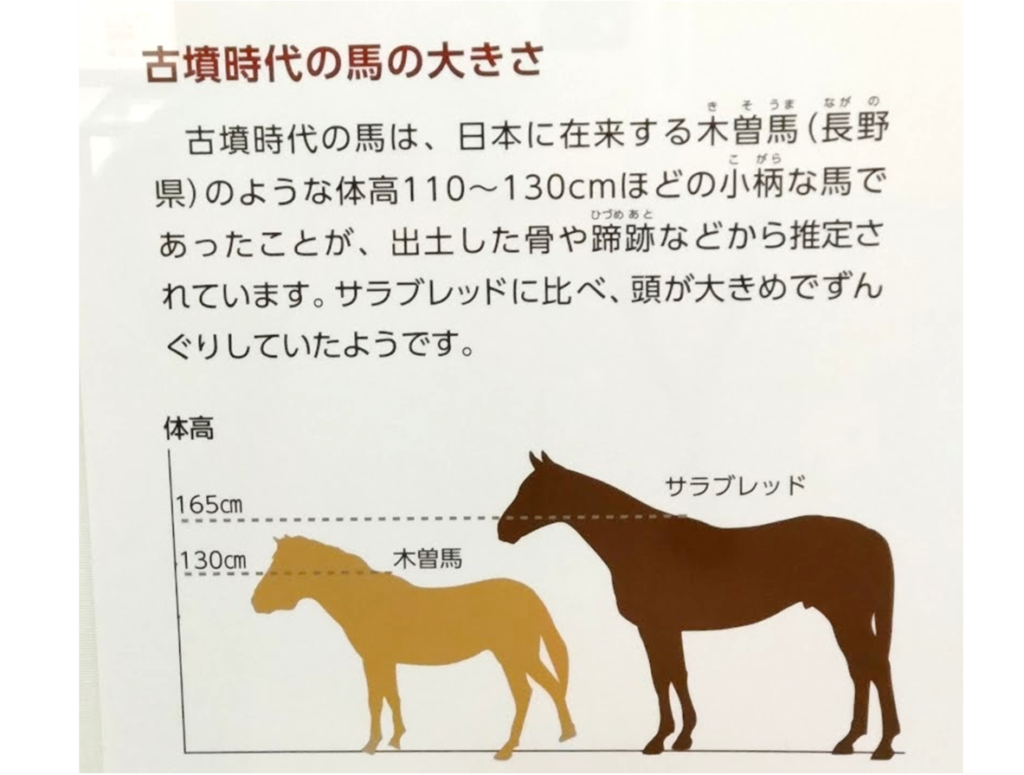

しかし、当時の馬は サラブレッドより ずっと小柄だったようだ。

グンマちゃんも登場

館内の案内板には、県のマスコット「グンマちゃん」。

県名に「ちゃん」を付けただけの 安直な名前だと思うが、結構 あちこちで活躍している。

がんばれ グンマちゃん

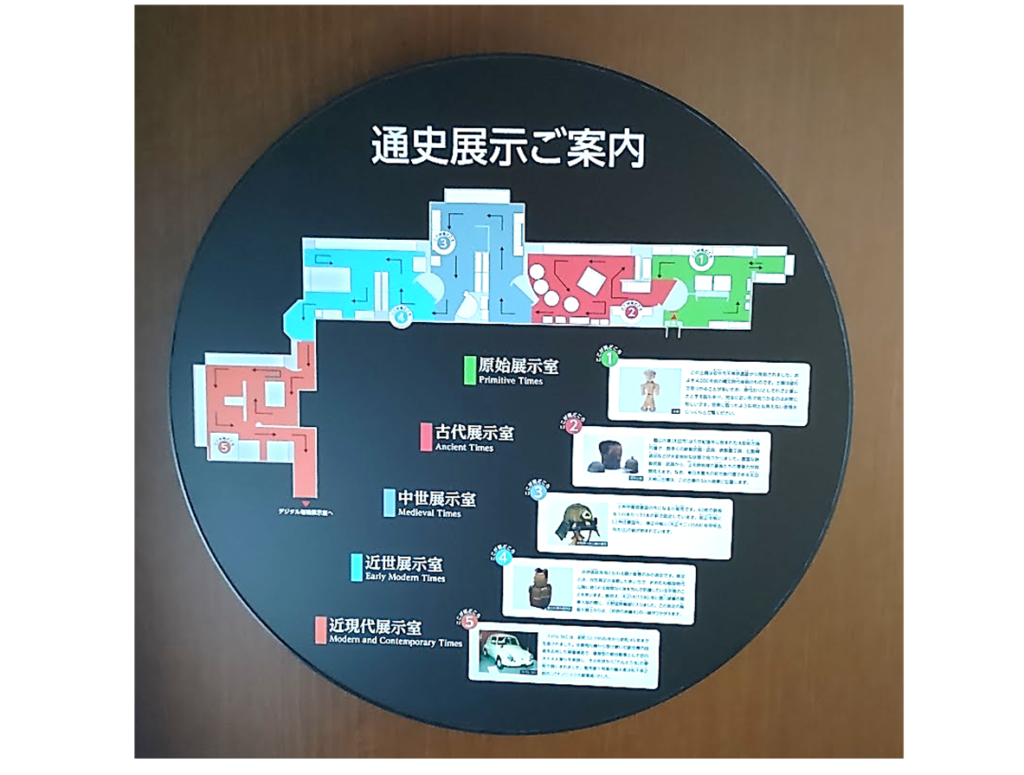

通史展示

国宝展示室を後にし、続いて「通史展示」へ。

原始展示室、古代展示室、中世展示室、近世展示室、そして近現代展示室と、時代を追って群馬の歴史が紹介されている。

土器いろいろ

群馬は土器の出土も多い。

土器の発明により、煮炊きができるようになり、食べられるものが増え、食生活が豊かになったそうだ。

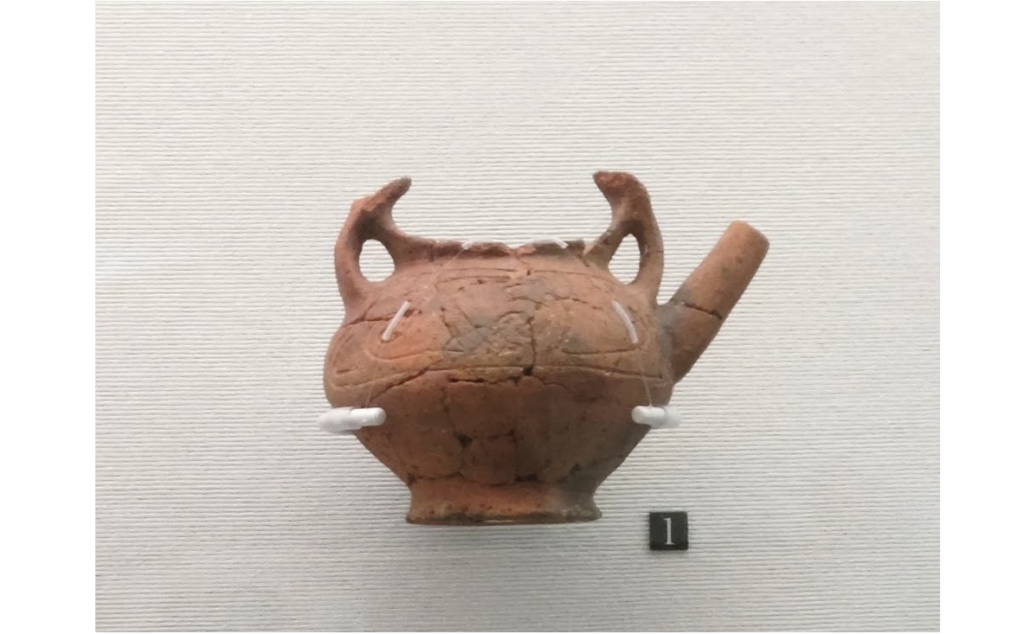

土瓶がたの土器

注ぎ口のついた土瓶型の土器。

取っ手は欠けていたが、注ぎやすい方向に口がついていて、なみなみ入れてもこぼれにくい高さになっている。

ちゃんと考えられている。さすがホモサピエンス。

当時は何を入れて飲んでいたのだろう。

「水?」「お茶?」それとも「お酒?」しばし想像が広がった。

いくらか喉が渇いてきた。

土偶

土偶はどれも女性をかたどっている。

そして、必ず体の一部が壊されているのが通例だという。

ところが、この土偶は全身が残っている。なので 貴重なのだそうだ。

ただ、出来栄えは 決してよいとは思えない。

小学生の頃に、友達が粘土で作った人形と同じくらいのレベルだと 正直思った。

人形土器

「人形(ひとがた)土器」という分類は 初めて聞く気がする。

左手が欠落している。

そういった状態をみると 土偶といってもよい気もする。

耳にはピアス用と思われる穴もあるが、女性の特徴が明確には表現されていない。

そのためか土器として扱われているようだ。

開口部は 口の部分だけのようで、器として何をいれたのだろうか。

使い道がわからない。

貯金箱なら、なんとなく納得できるが・・・

口の位置も あきらかにおかしいが、

スマホで撮影したら、顔の部分を自動認識して 四角で囲んだ。

古代と現代がつながったようで 妙に面白かった。

木製の農機具

木の加工はどうやったのだろう。

知識がない私には想像がつかないが、かなり大変だったに違いない。

木造伝新田義貞倚像

これは複製で、本物は、太田市の総持寺(新田氏館跡)本堂に安置されている。

多分、新田義貞だろうといわれている木造。

かなり屈まないと正面から見えない。

現代では、あまり見かけない顔つきだ。

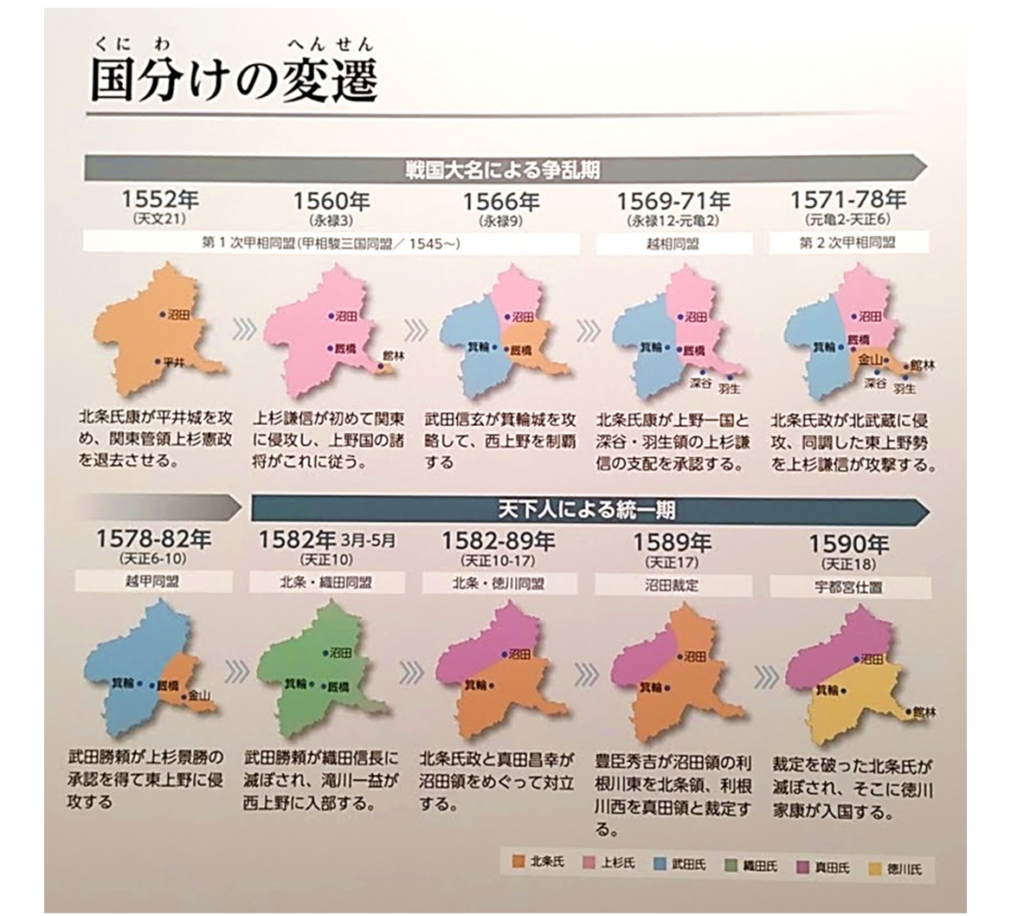

国分けの変遷

群馬は、北条・上杉・武田・織田・真田・豊臣・徳川と、数々の勢力がぶつかり合う場所だった。

「おしくらまんじゅう」のように押し合いへし合いしていたのだろう。

この時代に新田義貞が生きていたら、また違った勢力図になっていたのかも知れない。

歴史が苦手な私は 詳細を理解できなかったが、

当時の群馬の人々はどんな気持ちで過ごしていたのだろうか。

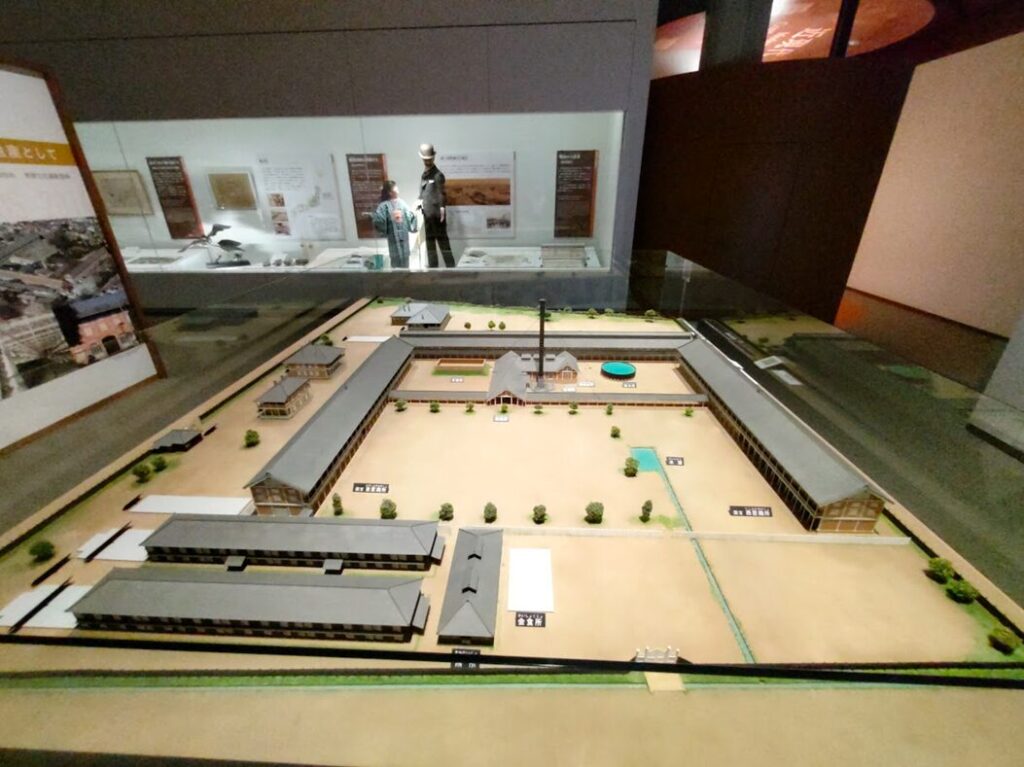

富岡製糸工場

上毛かるたに「日本で最初の富岡製糸」とあるので、

子供の頃から知ってはいるが、実際に行ったことはない。

明治維新後、生糸は西洋の技術を導入するために必要な外貨を稼ぐ重要な産業で、

その生産量が日本一だった群馬は、経済的にも豊かだったらしい。

群馬県民として、一度は行ってみないとまずいかな、と思っている。

中島飛行機と四式戦闘機「疾風」

「零戦」ほど有名ではないが、戦争末期に登場した名機「疾風(はやて)」。

私の父は、尋常小学校を出たあと中島飛行機に勤め、

その後 志願して兵隊となり、飛行機乗りになった。

特攻隊員としての訓練中に終戦を迎えたため、命を落とさずに済んだ。

もし戦争があと少し長引いていたら、父はこの疾風で突入していたかもしれない。

そうなれば、私はこの世に生まれていなかったことになる。

そんな事も知らずに、

子供の頃「疾風」のプラモデルを作ったことがある。

また作ってみようかと、ふと思った。

スバル360

終戦後、中島飛行機は財閥解体で分割され、講和条約後に6社が再集結して富士重工となった。

スバルのマーク「六連星」はその象徴だ。

我が家のマイカーも「スバル360」だった。

お盆に親戚の家へ出かけると、父は決まって酒を飲み、帰りは酔っ払い運転。

今では考えられないが、当時は当たり前のように飲酒運転があった。

帰り道、スピードを出す父に向かって、気弱な私は「スピード出さないで」と懇願したが、

「戦闘機はもっと速いんだぞ」と言って、さらにアクセルを踏み込んでいたのを思い出す。

常設展示を終えて

歴史はもともと苦手で、後半は駆け足になってしまったが、

それでも群馬の歴史が、古代から現代まで連なっていることを肌で感じられた。

これで常設展示は一通り終了。

見応え十分だった。

企画展

伊勢神宮では20年に一度、式年遷宮が行われる。

社殿だけでなく御装束神宝も古式のまま新しく作られるそうで、その材料の一部となる「生糸」に群馬産が指定されているという。

その縁で、伊勢神宮から資料を借りて 企画展が開催されている。

貴重な神宝が展示されていたが、撮影禁止だったのが残念だ。

国宝の埴輪

展示室には、またしても国宝の埴輪が展示されていた。

左は「振分け髪の男子」。

これも綿貫観音山古墳の出土品で、もちろん国宝。

右は、東京国立博物館に収蔵されている「埴輪 桂甲(けいこう)の武人」のレプリカで、群馬県太田市から出土したもの。

私と同世代なら、映画『大魔神』を知っていると思うが、この武人埴輪がモデルだそうだ。

まさか群馬が大魔神の故郷だったとは驚きだ。

埴輪の国宝・重文のうち、約4割が群馬県から出土しているらしい。

埴輪職人たちはノルマに負けず、相当な数を作り続けていたに違いない。

群馬県民は昔から働き者が多いみたいだ。

・・・と思う。

ご褒美の缶バッチ

企画展入り口で渡されたクイズに挑戦。

間違えないよう注意深く答えを選び、少し緊張しながら係員に用紙を渡した。

すると、答え合わせはなく、そのまま景品の缶バッチを選べという。

カラフルで派手なデザインもあったが、可愛らしい埴輪柄を選んだ。

ナップザックに缶バッチを付けて外に出ると、再びムッとした夏の熱気に包まれた。

その他の施設

馬の像

広い庭には馬をモチーフにした銅像が建っていた。

来た時よりも親しみを覚える。

群馬県立近代美術館

隣には「群馬県立近代美術館」と「レストラン」がある。

ちょうどピカソの《ゲルニカ(タピスリー)》が展示されていた。

8月末までの展示らしいが、疲れてしまったので今回は見学を断念。

当美術館の所蔵品らしいので、また見れる機会はあるだろう。

群馬の森

博物館と美術館がある「群馬の森」は

広さが約26ヘクタール(東京ドームの5.6倍)の広大な面積の公園で、

以前訪問した大室公園(大室古墳群)よりも大きい。

沢山の樹木が植えられ、中に、

芝生広場、あそび広場、わんぱくの丘、かたらいの丘などの設備がある。

散策コースとしては、打って付けだと思う。

火薬工場の跡地

かつてここには火薬工場があり、終戦まで黒色火薬やダイナマイトを製造していた。

戦後に整備が進められ、1974年に「群馬の森」として開園。

園内には「日本ダイナマイト発祥の地」の石碑もある。

関連性は知らないが、南側には日本火薬の高崎工場がある。

現在 日本火薬は、火薬だけでなく 染料・医薬・樹脂を扱う総合化学メーカーだ。

気になる施設

森の北側には「量子科学技術研究開発機構 高崎量子技術研究所」という施設がある。

イメージ的には この施設も群馬の森の中にある感じだ。

当然、関係者以外立ち入り禁止。

放射線関連のモニタリングポストが周囲に設置されていて、何やら高度な研究をしているようだ。

何を研究しているのかは、サイトで調べても理解できないが

好奇心をそそられる施設だ。

今年10月に施設見学ができるイベントがあるらしい。

可能であれば、ぜひ参加したい。

次回は散策に

今回は暑さに負けて森を歩く気にはなれなかったが、

涼しくなったら、おにぎりとお茶を持って、散策に来ようかと思わせてくれる場所だった。

木陰のベンチに腰掛ければ、また違う時間の流れを楽しめそうだ。

群馬の森自体は入園無料。気軽に訪れてみる価値がある。

最後に

群馬県立歴史博物館と群馬の森は、

ただ古いものを見るだけでなく、そこから今の自分や暮らしにまで 思いをつなげてくれる場所でした。

古墳の埴輪から、戦争と父の記憶、そして戦後のスバル360まで——

時間の流れの中に 自分の存在を重ね合わせる体験ができました。

群馬を訪れる機会があれば、ぜひこの森と博物館を歩いてみてください。

古代から現代まで、群馬の歴史と文化がぎゅっと詰まった、発見の多い場所です。