今回は【ダルマンダラ】の家計管理の項の記事を始めて書きます。

確定申告に行ってきたので、それに関する内容です。

確定申告の時期が来た

今年も確定申告の時期になった。

私の昨年の収入源は、給与と年金の2つがあるため基本的に確定申告が必要だ。

個々の収入では税金がかからなくても、合計すると課税対象になることがある。

また、昨年は医療費が多かったので、医療費控除の申請もする。

とはいえ、昨年納めた税額は2,000円足らず。

今回の申告は、この2,000円足らずを取り戻すための手続きになる。

申告書の作成

最近はスマホで申告できるが、マイナンバーカードが必要だ。

まだ作っていない。

これを機に作ろうかとも思ったが、発行に1カ月かかるので諦めた。

例年どおり、国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成することにする。

確定申告は、普段聞き慣れない言葉や紛らわしい言葉が多く、分かりにくい。

毎年やっているが、1年に1回なので忘れてしまう。

さらに、制度が変更されることもあるので、YouTubeの解説動画を見て予習する。

「分かりやすく解説します」とは言っているが、結局よく分からないのは毎度のことだ。

まずは必要な書類を準備し、数字を把握しまとめておく。

その後、国税庁のホームページにアクセスし、「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成する。

今年はe-Taxの推奨画面が何度も出てきた。

さらに「なぜe-Taxを使わないのか?」と理由を聞かれる。

来年こそe-Taxに挑戦しようと思いつつ、「マイナンバーカードを持っていない」にチェックを入れた。

画面の指示に従い必要項目を入力していけば、計算は自動で行われるので便利だ。

医療費控除の申請

医療費控除を申請するため、支払い先ごとに私と妻の領収書を集計する。

この作業がかなり面倒くさいが、昨年は手術を受けたこともあり申告することにした。

医療費控除は年末調整では実施できないため、申請する場合は会社員も確定申告が必要だ。

一般的に「10万円以上の医療費が対象」と言われるが、収入が低い場合は「合計所得の5%以上」が対象になる。

なので年金受給者は、手間はかかるが、申告する価値はある。

Excelで集計したデータをもとに入力した。

確定申告の全ての項目を入力すると、2,000円足らずが還付されることとなった。

めでたしめでたし。

妻の確定申告

昨年から妻も年金を受給し始めた。

国民年金(基礎年金)のみであれば税金はかからないが、

個人年金保険にも加入していたため、こちらの収入も申告する。

受取額は少ないが、源泉徴収税が割と多めに引かれている。

申告書を作成してみると、なんと全額還付されるようだ。

私より多い。うらやましい。

戻ってきたら、手数料をもらおうかと考えている。

申告書の提出

全て入力が終わったら、申告書を印刷する。

提出用と控え用がプリントされる。データは保存しておく。

確定申告相談会場も開設されるが、事前予約が必要で混雑する。

私は例年どおり、税務署へ直接提出することにした。郵送も可能だ。

昨年までは、税務署で控えに受領印を押してくれたが、今年からは省略された。

少し寂しいが、業務効率化の一環なのだろう。

税務署では数人が順番待ちしていたが、確定申告とは関係なさそうだった。

すぐに順番が回ってきて、担当者が書類をざっと確認し、受理された。

受領印がなくなったので、「終わった!」という実感は薄れたが、まあ仕方ない。

所得税の仕組み

この項は、税金に詳しい方は、読み飛ばして下さい。

基本的な流れを簡単に説明すると

収入(給与・年金) を把握する。

収入から 「給与所得控除」や「公的年金等控除」 などの 必要経費 を差し引いて 所得 を計算する。

所得から 「基礎控除」「配偶者控除」「医療費控除」 などの 各種控除 を差し引く。

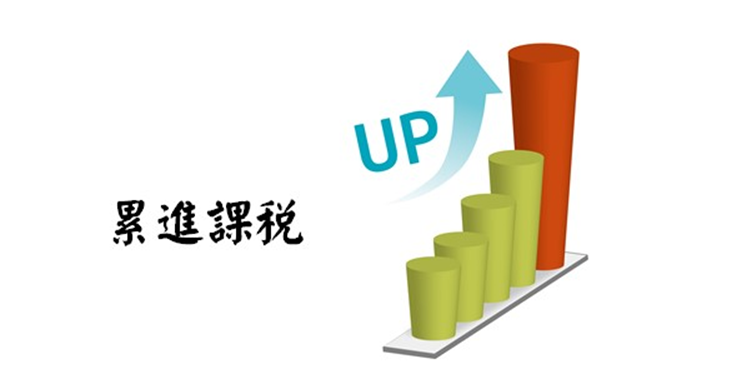

最終的に残った 課税所得 に 累進税率(5%~45%) を適用し、所得税額を算出する。

源泉徴収された税額との差額を年末調整や確定申告で精算(払い過ぎなら還付、足りなければ追加納付)となる。

簡単に説明したつもりでも、わかりにくい。

私は専門家ではないので、この位が限界だ。

日本の所得税は累進課税を採用しているため、税率が一定ではなく、

収入が増えると税率が上がる仕組みになっている。

制度としては良いと思うが、これが、税金の計算をややこしく、わかりずらくする原因の一つになっている。

ただ、これを理解していないと、税関係の資料は読んでも意味不明になってしまう。

収入と所得の違いに注意

収入と所得の違いを理解してますか。

理解できている方は、読み飛ばして下さい。

税金関係の手続きをする場合、この違いだけは理解していないと、間違ってしまいます。

収入:もらった金額そのもの(あれこれ引かれる前の額)

所得:収入から必要経費(控除)を引いた額

給与の場合、

給与収入 - 給与所得控除 = 給与所得

年金の場合、

年金収入 - 年金控除 = 年金所得

[給与所得控除額] [年金控除額] は規定の計算式で求めます。

課税対象となるのは「所得」のほうなので、収入額だけで判断しないようにすることが大切です。

しかし自分の所得を常に正確に把握している人などいません。

必ず上記の計算が必要になります。

会社勤めの場合は、11月頃、年末調整のための各種申告書が渡され、記入して提出するが、

配偶者や扶養者の「収入」とか「所得」はできる限り正確に書く必要があります。

また「所得」を書くべき所に「収入」を書いてしまうと、扶養者から外れてしまい税額が高くなる可能性もあります。

税金関係の扶養者になれる「所得額」と社会保険関係の扶養者になれる「所得額」は違います。

「収入」と「所得」は色々と注意が必要です。

確定申告をして思うこと

税制度を調べると、実にわかりにくい言葉が多い。

法律で規定されているため、専門用語が多く使われているのかもしれない。

しかし、国民にとって重要な手続きなのだから、もっと分かりやすい言葉を使った説明があってもよいのではないかと思う。

政府系のホームページも専門用語やカタカナ言葉ばかりで、一般の人には理解しにくい。

もっと分かりやすく説明しようとする努力が必要ではないかと思う。

トランプ大統領の話す英語は小中学生レベルだと批判する声があるそうだが

私は素晴らしいと思う。

日本の税制や社会保障制度、財政や経済、安全保障を、小中学生でもわかる言葉で説明してくれるリーダーが出てきたら応援したい。

確定申告まとめ

収入が年金だけで非課税の場合は確定申告の必要はありません。

収入源が2つ以上ある方、少しでも納税している方は、医療費控除の申請など確定申告をめんどくさがらずに行ってください。

申告しなくても、「確定申告書等作成コーナー」で入力してみれば、税額がどうなるかシュミレーションもできます。

確定申告の内容は、住民税(市県民税)や社会保険料(国民健康保険、介護保険等) にも影響します。

内容は市町村で若干違います。

一般的には所得税率よりも住民税の税率のほうが高くなります。

なので、「還付されるかも知れないが少額だし、めんどうだからやめておこう」とすると住民税等でも払い過ぎが発生してしまう可能性があります。

所得税は収入ごとに源泉徴収され、年末調整や確定申告で最終調整して終了しますが、住民税は昨年の所得に対する税金の支払いがこれから始まります。

この所得税と住民税の支払い時期のズレも認識しておかないと、収入が無くなってからも住民税の請求がきてあせります。

私は昨年、会社を辞めたので、給与収入はなくなり、年金収入だけとなりますが、繰り下げ受給にしていた基礎年金を貰う手続きをしました。

その結果、収入は減りますが、所得は増えて税額も増えてしまうみたいです。

「なんだかなぁ、おかしくないか?」と思ってしまいます。

今年も医療費がかかると思うので、来年も確定申告して取り戻そうと思います。

最後に 注意!

納税額が不足した場合は、後から必ず「追徴課税+延滞金」の請求が来ます。

1年~2年後に来る場合もあります。

しかし、払い過ぎた税金は、再申告するとか、なにかしら自ら行動しないと決して戻ってきません。

「どこかの誰かがちゃんと確認してくれて、払い過ぎたら戻ってくるだろう」と思うのは、大きな間違いです。

もしそうなら、誰も正確に申告などしなくなってしまうと思います。

もし

「払い過ぎがあるので、手続きしてください」の連絡があったら、

詐欺の可能性もあります。

そんな時は、必ず税務署や市町村に相談しましょう。

そして、○○詐欺に騙されないように注意しましょう。

◆ ◆ ◆ ◆

長々とややこしいことや個人的な感想も交えましたが、私は専門家ではありません。

説明が不正確な部分もあるかもしれません。

制度は変化していきます。今、国会でも色々やっています。

今回の記事は、令和7年の確定申告時(令和6年分)の内容になっています。

わからないところは、ご自分で調べて確認してください。

自分で調べることが、一番身に付きます。